匠心筑夢引江淮 水潤廬州譜新篇

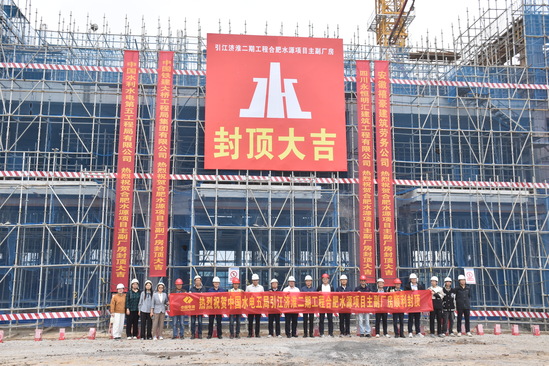

——寫在引江濟淮二期工程合肥水源項目小廟提水泵站主副廠房全面封頂之際

秋日的江淮平原,稻浪接天,水光瀲滟。在合肥西郊,機械轟鳴漸息,小廟提水泵站主副廠房巍然矗立于藍天之下。

9月20日上午,隨著副廠房最后一方混凝土澆筑順利完工,標志著引江濟淮二期工程合肥水源項目小廟提水泵站主副廠房全面封頂,工程建設全面轉入機電設備安裝新階段。合肥水源工程屬于國家150項重大水利工程之一,于2023年10月16日正式開工。水電五局承建其出口涵閘、箱涵、泵站機電安裝、管理房及泵站上部土建結構及裝修等施工。建成后將在合肥境內實現引江濟淮與淠史杭灌區兩大工程的歷史性牽手,形成“江水、淮水、淠水、湖水”互通互濟的水資源優化配置格局。

作為深耕水利領域的“水電鐵軍”,水電五局從引江濟淮一期蜀山泵站的高效履約,到如今二期工程的嶄新征程,始終以擔當為筆、實干為墨,在江淮大地上續寫著水利建設的鏗鏘篇章。

智慧筑“骨” 打造安全根基

“架體搭設須如積木般精準,每根立桿的垂直度偏差不得分毫!”清晨六點,項目技術員胡金平已站在主廠房施工平臺上,手持水平儀逐一校驗支架節點。主副廠房模板支撐體系堪稱工程的“脊梁”,最大支撐高度達23.8米,相當于八層樓高,最大跨度29.35米,加之機組段6個電機孔、安裝間1個吊物孔等多個孔洞,其高度、跨度與荷載均屬超危大工程,成為封頂路上必須攻克的“攔路虎”。

為使“鋼骨”立得穩、撐得牢,項目摒棄傳統方木支撐工藝,選用高強度槽鋼作為梁板底部主梁,宛如為建筑換上“合金脊梁”。針對高支模區域,采用承插型盤扣式腳手架,細化立桿平面布置圖與懸臂板架體大樣圖,每搭設6米就組織技術、質量、安全部門聯合驗收,用水平儀校正橫桿水平度和立桿垂直度。電機孔部位施工尤為復雜,3.3米長3.4米寬的近方形孔洞如同“天窗”,項目團隊在孔底順梁方向鋪設工字鋼作為基座,再用槽鋼“十字交叉”焊接加固,使支架基礎穩如磐石。憑借如此精細施工,高支模作業全程實現零安全事故。

難題之外,項目更以創新謀“安全”。副廠房施工前夕,根據現場實際地質勘察數據,發現回填土區域的地基承載力需進一步補強。為此,項目負責人裴偉帶領項目團隊積極協同總包、監理與設計單位,經過多輪技術論證,最終對地基方案進行共同優化,將副廠房樁長整體增加6米,增強基礎承載能力;同時,針對變壓器基礎荷載較大的特點,經各方研討決定,增設為更均衡受力的樁基布置,有效提升整體安全性,為后續設備安裝與運行提供了堅實保障。

裝配提速 如搭“動力積木”

作為工程輸水的“硬骨架”,合肥水源工程核心動力設備的選型與安裝直接關乎整體效能。

合肥水源工程選用6臺(含1臺備用)2200HLBK-33型可抽芯立式斜流泵,配套TLKS3400-16P立式同步電機,單機功率3400千瓦,總裝機容量20400千瓦。該型泵效率高、抗汽蝕性能優、結構先進,運行工況廣、易啟動、安裝維護方便及良好的抗汽蝕性能,采用雙基礎結構與定制轉輪開發,裝置研究成果達到國際先進水平,是已知國內引調水工程高揚程大流量提水泵中裝機容量最大的機組。

在工程推進中,橋機安裝曾是影響工期的關鍵節點。水電五局建設者打破“全封頂后安裝”的傳統模式,創新采用“半幅施工、見縫插針”的施工方案,在左幅封頂后,右幅仍在進行結構施工,便利用這一間隙,在有限空間內將這臺后續承擔所有機電設備吊裝任務的“唯一鋼鐵巨臂”提前精準就位,為后續機電安裝搶出寶貴時間,盡顯“五局速度”與攻堅智慧。

“機組水泵軸與電機軸同軸度偏差不得超過0.05毫米!”機電安裝負責人迪科慶正細致檢測。面對安裝空間狹小、精度要求極高的挑戰,項目組建專項攻關團隊,自主研發“機組安裝小型輔助工裝”,實現多臺水泵機組同步部件作業,大幅提升安裝工效。機組安裝嚴格遵循“由下而上、先水泵后電機、先固定后轉動”流程,固定部件的垂直度、同軸度,轉動部件的軸線擺度等均為控制“關鍵點”。項目派遣技術人員全程跟蹤,依托驗收合格的橋機吊運部件,確保安裝質量。

水泵外筒調心、葉輪與主軸聯接、電機軸對中等關鍵工序,均在精密測量系統的嚴格監控下完成。項目嚴格執行“測量、校正、復測”的閉環質量控制流程,確保各部件安裝精度全面優于規范要求。此外,項目創新采用“外部組裝、整體吊裝”工藝,將部分組件在安裝間外預制工位進行預裝,減少坑內交叉作業,降低安全風險,縮短主線工期。經實踐驗證,該工藝使單臺機組安裝周期縮短約15%,為2025年底實現全部機組具備調試條件奠定堅實基礎。

智繪綠意 精制生態秀畫

“霧炮機角度調小些,把揚塵控制在作業區內!”午后工地,安全員朱澤林正叮囑施工人員。雖已入秋,陽光仍灼人,霧炮機噴出的水霧在空中織成細密“雨簾”,將揚塵牢牢鎖于地面。合肥水源項目地處江淮生態敏感區,建設者始終秉持“建一項工程,護一片生態”的理念,以“綠色裝備”守護水土,以“智慧手段”踐行低碳,實現生態保護與工程建設同頻共振。

工地圍擋噴淋系統定時啟動抑塵,裸露土方被防塵網嚴密覆蓋,閑置邊坡播撒草籽漸泛新綠,垃圾清運車每日往返分類清運,一系列綠色舉措扎實落地,沒有驚天動地的創舉,卻以日復一日的堅持,讓施工區域常保整潔。

不止于“可見的綠色”,項目更于“無形的細節”中深化低碳理念。“現在提交驗收資料,無需再抱厚厚文件夾跑簽字了!”技經部胡金平輕點鼠標,便完成施工方案線上報送的場景,成為項目智慧管理的生動注腳。作為水利部批復的引江濟淮電子文件歸檔與電子檔案管理試點項目,工程資料全部實行線上單軌運行,啟用電子簽章,文件形成后一鍵自動歸檔組卷。目前已生成電子文件2萬余份,既節約大量紙張、油墨及人力奔波產生的碳排放,也顯著提升審批效率。

夕陽西下,主副廠房的輪廓漸染暖金。未來,水電五局建設者將全面推進機電設備安裝與裝飾裝修,推動工程早日成為聯通新老水源、激活河渠水網的“樞紐引擎”,以汩汩清流守護合肥市民飲水安全,潤澤皖中沃野,播撒豐收希望。

| 【打印】 【關閉】 |